先生、慢性膵炎非代償期の患者さんについて相談があるのですが。

- ご監修

- 九州大学病院 肝臓・膵臓

・胆道内科 助教

藤森 尚先生

何か気になることがありますか?

はい…、問診したところ、元気がないように見えるんですよね。

経過は順調なように見えるのですが…。

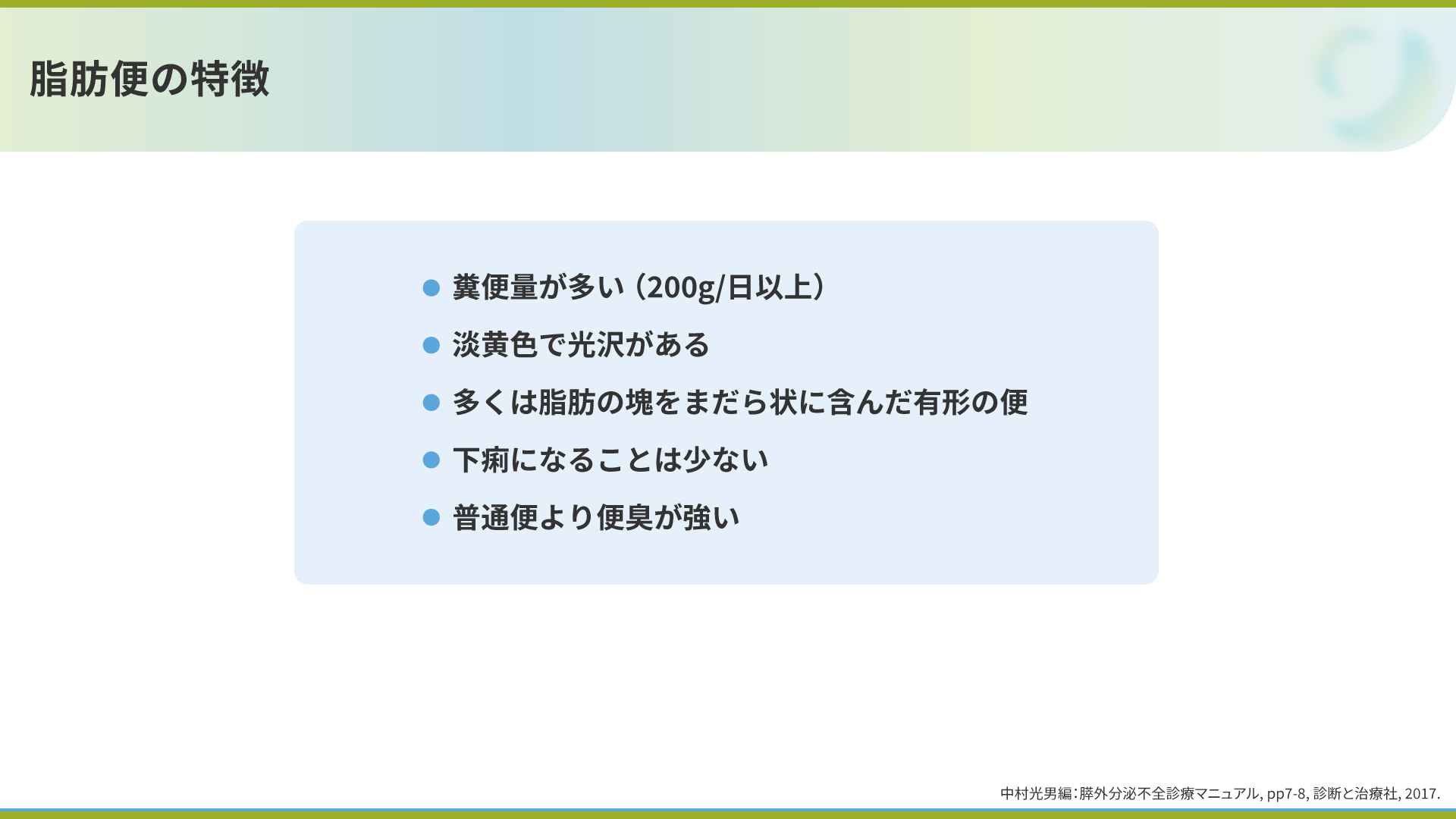

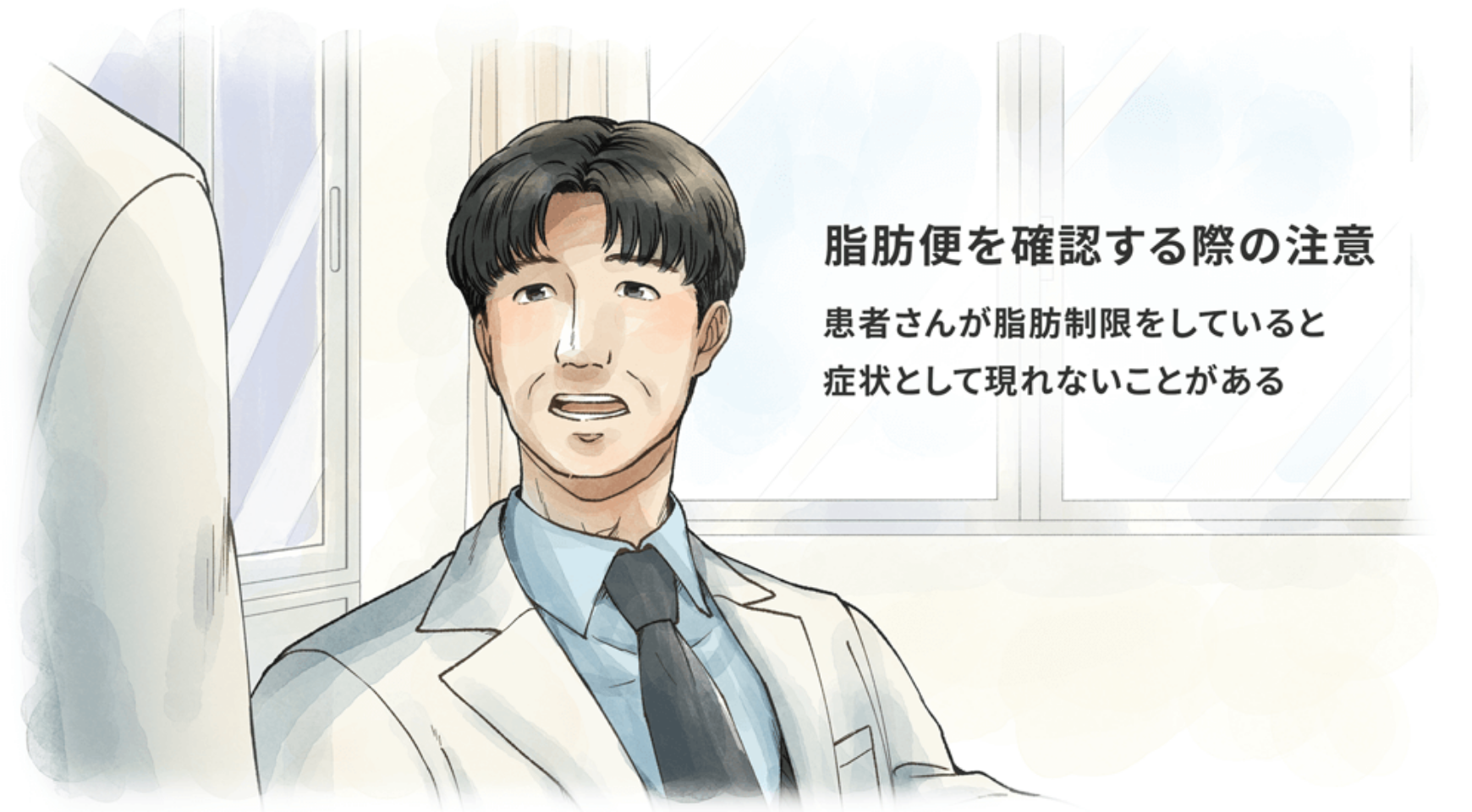

問診でしっかり症状は聞けていますか?たとえば脂肪便の有無などです。

脂肪便は出ていないと聞いています。

患者さんの栄養状態はきちんと見ていますか?

うーん、アルブミン値が下がっているようです。

そうなると、患者さんに脂肪便が見られないのは、そもそも脂肪の摂取を極力控えていることが原因の可能性はありませんか?

脂肪便は、患者さんが脂肪制限していれば、症状として現れないことがあるのです。

なるほど…。

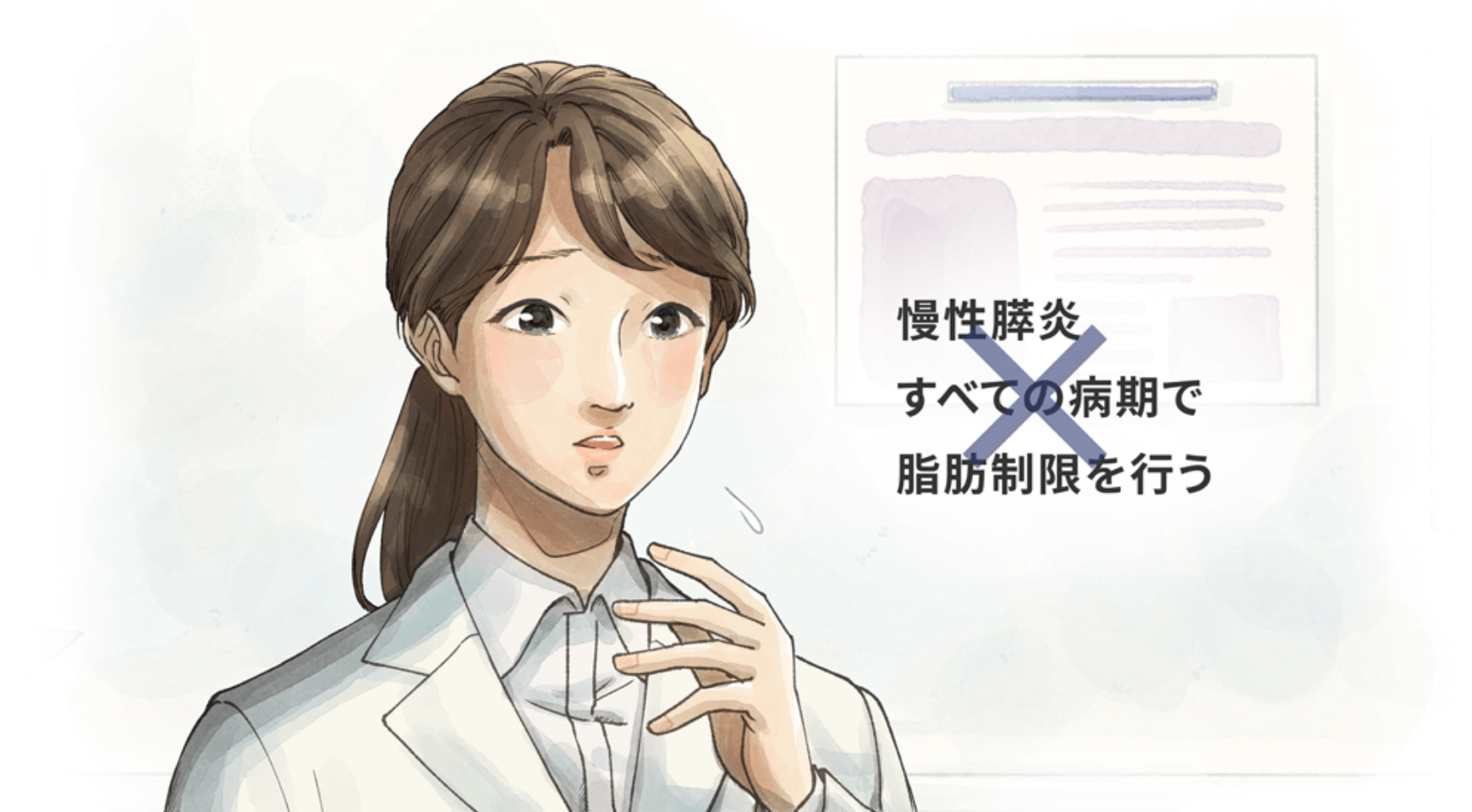

そもそも、慢性膵炎の代償期と非代償期では、

脂肪摂取の考え方が違うことを理解していますか?

ええっと…、あらためて教えていただけますか?

わかりました。

代償期では腹痛・背部痛発作の管理のために脂肪制限が重要です。

ですが、膵外分泌機能不全を伴う非代償期では逆に、適切な脂肪を十分量の膵消化酵素薬とともに摂取することが治療の基本とされています1)。

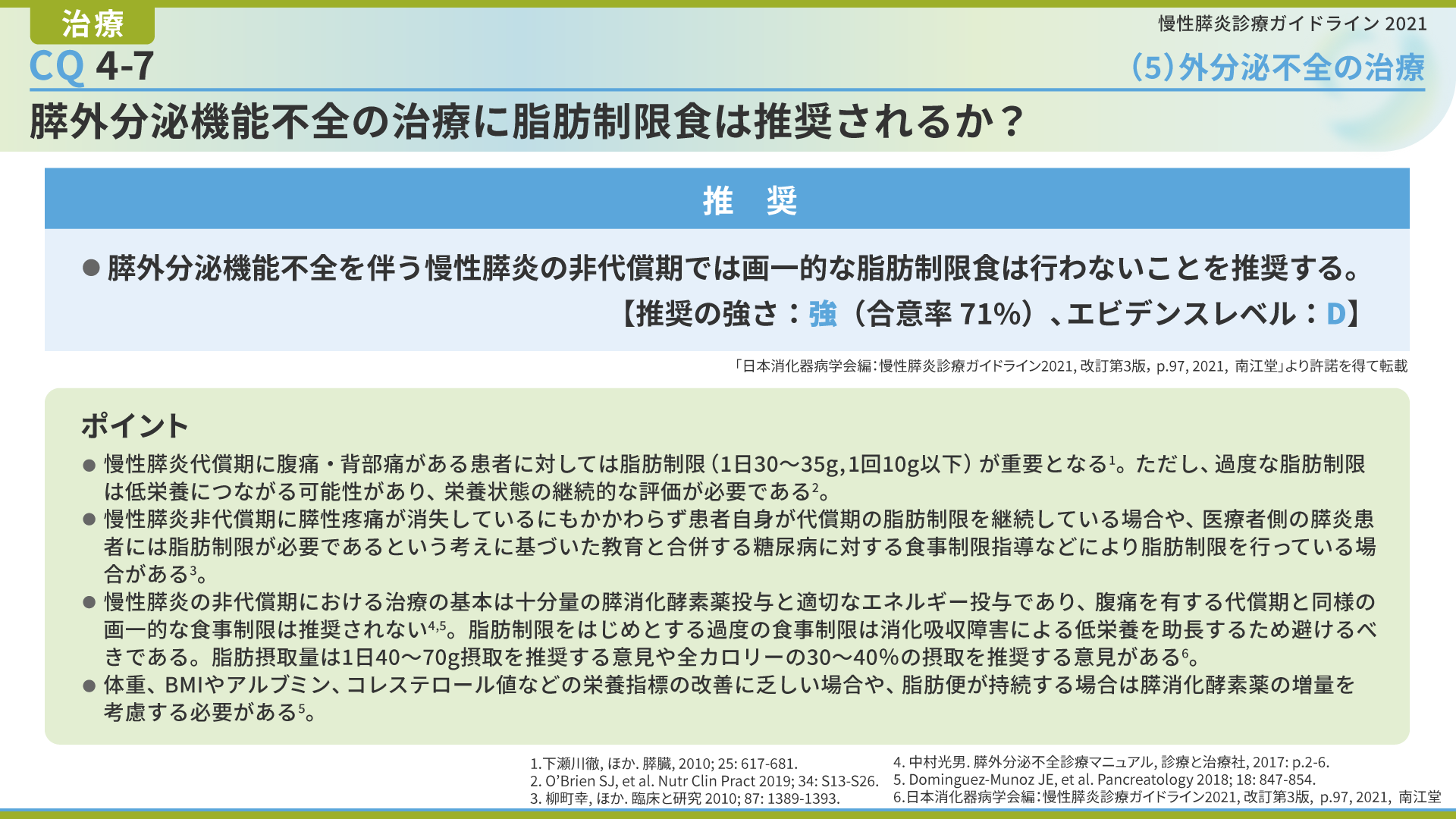

『慢性膵炎診療ガイドライン2021』にも「膵外分泌機能不全を伴う慢性膵炎の非代償期では画一的な脂肪制限食は行わないことを推奨する。」と明記されていますよ1)。

慢性膵炎ではずっと脂肪制限すべきものだと思っていました。

はい。

患者さん自身も、代償期のときに脂肪制限をしてきたので、非代償期になってもずっとそれを続けてしまうことがあるんです。

患者さんが脂肪制限をしているために、膵外分泌機能不全であっても脂肪便を認めない場合もあることを、知っておいてくださいね。

はい。今まで勘違いしていました。

患者さんには、まずは脂肪を制限した食事をしているか確認しましょう。

患者さんに聞いてみて、もし脂肪制限していた場合は、どうすればよいでしょうか?

まずは必要な脂肪を摂取してもらった後に、脂肪便が出たかどうかを問診しましょう。必要に応じて画像診断なども行い、膵外分泌機能不全と診断されたら、膵消化酵素薬を服用しながら脂肪を十分摂取することが重要です1)。

患者説明のポイント

わかりました。でも、患者さんに脂肪制限しないようにわかってもらうには、どのように説明すればいいのでしょうか?今まで脂肪制限をしてきたので、患者さんも理解しづらいかもしれません。

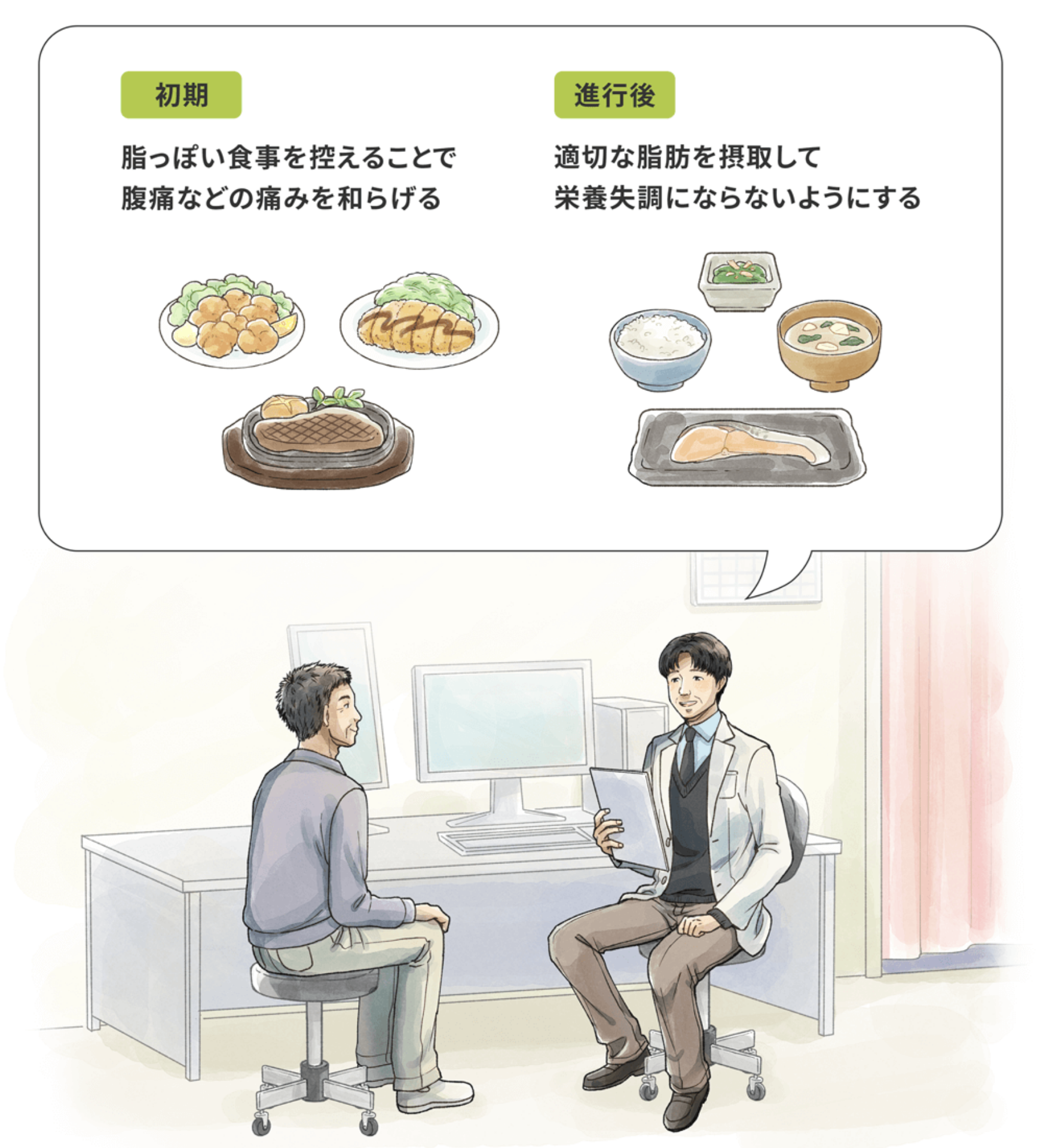

まずは、慢性膵炎では進行状態によって脂肪の取り方が変わることをわかってもらいましょう。

たとえばこんな伝え方はどうでしょうか。

「初期のころは、脂肪を摂りすぎると腹痛などの痛みの症状が出るため、脂っぽい食事を控えることで痛みを和らげます。しかし慢性膵炎は進行すると、痛みが出ないかわりに、からだに必要な栄養素を食べ物から吸収できなくなります。そのため、脂肪制限ではなく、栄養失調にならないために適切な脂肪を摂取することが大切なのです。」

また、膵臓の機能が悪くなっているのに脂肪を取るのは不安だと考える患者さんも少なくないと考えられます。

膵臓の消化酵素の代わりをしてくれる膵消化酵素薬を一緒に飲めば、脂肪は分解され体に吸収されることを伝えることも大切です。

慢性膵炎では患者さんごとに栄養状態や病態が異なり、必要な脂肪量も異なります。それぞれに合わせた食事指導を行い、膵外分泌機能不全と診断された場合には膵酵素補充療法を行っていきましょう。

日常診療が忙しく、なかなか患者説明に時間をさけない場合は、薬剤師や管理栄養士と連携して正しくわかりやすい情報を伝えていくのがよいでしょう。

先生、ありがとうございます。今後の治療の参考にします!