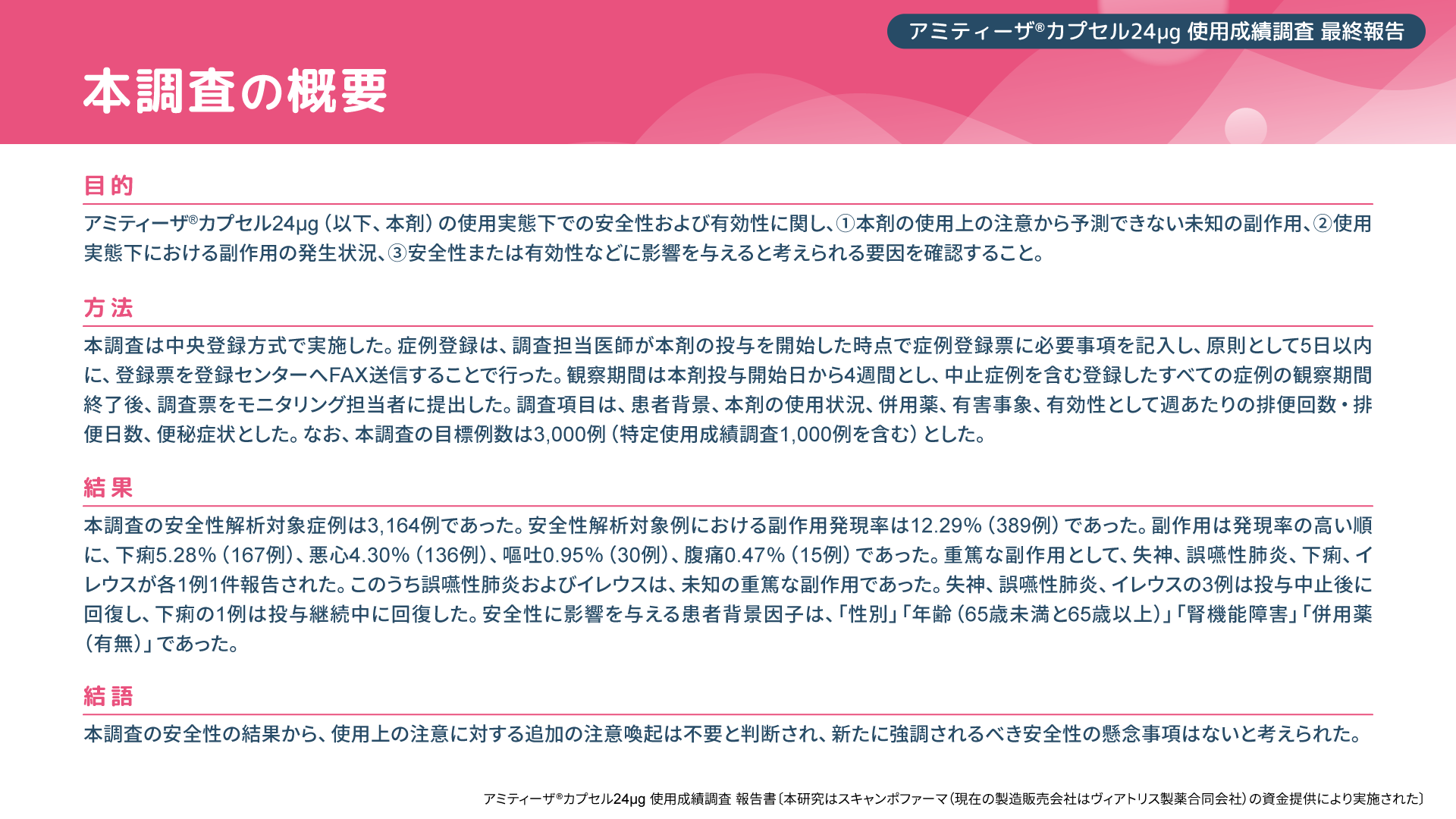

ご監修:

薬剤師/医療接遇コミュニケーション コンサルタント村尾 孝子先生

第1回服薬指導のコツ

患者さんに時間をいただく際の対応や、患者さんの懸念への対応の仕方によって、

患者さんの受け止め方が変わることがあります。

しかし、患者さんとのコミュニケーションに苦手意識を持つ先生も

いらっしゃるのではないでしょうか?

本コンテンツでは、患者さんから信頼される薬剤師になるための

コミュニケーションのポイントをシーン別に解説します。

新たな薬剤を

処方された際

新たな薬剤を処方された際は、薬剤の基本的な説明に加え、

適切な服薬指導を行うために患者さんの情報収集が大切です。

このセクションでは、説明やヒアリングのポイントをご紹介します。

患者さんが

話しやすい雰囲気を作りましょう

症状や治療について話すことに抵抗を感じる患者さんもいれば、気軽に相談できると感じる患者さんもいます。そのため、患者さんが症状についてどのように感じているかを理解し、その深刻さに応じて表情や声のトーンを調整することで、話しやすい雰囲気を作ることが重要です。

大切なのは、すべての患者さんに同じ対応をするのではなく、患者さんひとりひとりの感じ方に寄り添うことです。そうした姿勢が、患者さんからの信頼につながります。

副作用を説明する際は、

患者さんを

不安にさせない

話し方を心がけましょう

患者さんにとって、副作用の話は不安を感じやすい内容です。そのため、患者さんに安心していただけるよう、話し方や声のトーン、ボディランゲージに注意を払いましょう。

たとえば、パソコンに集中し、患者さんと目を合わせず、

暗いトーンで説明すると、 患者さんは「何か悪いことが起きているのではないか」「深刻な病気があるのかもしれない」と不安を抱いてしまう可能性があります。

適切なコミュニケーションのためには、適度なアイコンタクトやあいづちを意識し、共感を示すことが大切です。こうした工夫が、患者さんの安心につながります。

服薬指導では、患者さんの

生活習慣に配慮しましょう

服薬指導では、患者さんの食事・運動・睡眠といった生活習慣などを確認し、それぞれのライフスタイルにあった指導を行うことが大切です。

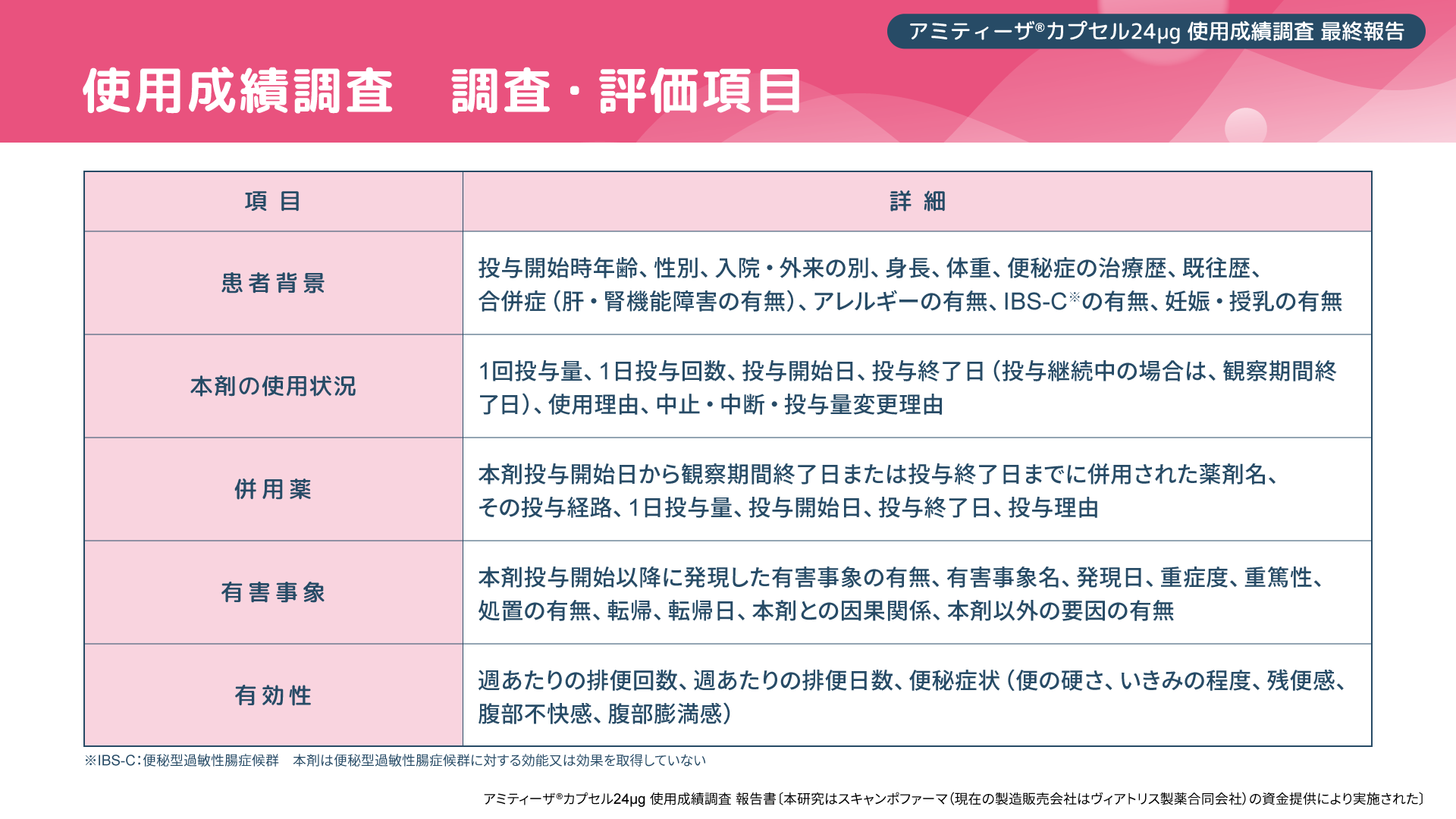

たとえば、慢性便秘症※治療薬アミティーザ®の場合、「1日2回朝食後及び夕食後に服用してください」と一方的に説明するのではなく、「お食事はいつとられていますか?」「1日3回とられていますか?」というように、食習慣や服用タイミングについても確認しましょう。患者さんによっては朝食をとらない方もいます。そのような場合は、「朝食をとらない日も、パンを一口だけでもとられませんか?」というように、ひとりひとりの状況にあったアプローチをとることが大切です。

※慢性便秘症(器質的疾患による便秘を除く)

こんな患者さんいませんか?

薬剤師への症状の説明に

消極的な患者さん

薬剤師が症状を確認しようとする際、

「病気のことはすでに医師に話したので、

薬の説明だけをしてほしい」といった患者さんには、

どのように対応すればよいのでしょうか?

① 薬剤師からも確認を行う意義を伝える

患者さんの中には、薬剤師が症状を確認する理由を理解していない方もいます。このため、「なぜ医師に話したことを、再度薬剤師に伝えなければならないのか」と疑問に思う方もいます。そのような場合は、確認の目的をしっかりと説明することが重要です。医療機関と薬局は別の組織であり、情報の共有には限界があります。そのため、医師による診察時の確認に加え、薬剤師が最終確認を行うことで、より安心、安全な治療につながることを丁寧に説明しましょう。

② 説明する際はより丁寧な言葉遣いを意識する

また、説明する際には、「症状について教えてください」と一方的にお願いするのではなく、「たびたびで申し訳ありませんが、教えていただけますか?」と協力をお願いする姿勢が大切です。患者さんにとっては、同じことを何度も話す手間は変わりませんが、「申し訳ない」という気持ちを言葉で伝えることで、患者さんの理解をより促すことができます。

再来局時

(処方が継続された際)

処方継続時は、薬剤の効果や副作用の状況を確認することが大切です。

このセクションでは、ヒアリングのポイントをご紹介します。

副作用を確認する際は、

患者さんを

不安にさせない

コミュニケーションを

心がけましょう

初回処方時の副作用の説明と同様に、患者さんを不安にさせないコミュニケーションが大切です。たとえば、「副作用」という言葉に大きな不安を感じる患者さんもいます。そのため、不安を感じやすい患者さんの場合は、「何か気になることはありませんか?」「お困りのことはありませんか?」「お薬を飲んで今までと変わったことはないですか?」など、「副作用」という言葉を用いずに、症状を確認しましょう。

薬剤の効果を確認する際は、

具体的な表現を意識しましょう

薬剤の効果を評価するため症状について確認する際は、患者さんが自身の症状をイメージしやすいよう、具体的な表現を用いましょう。

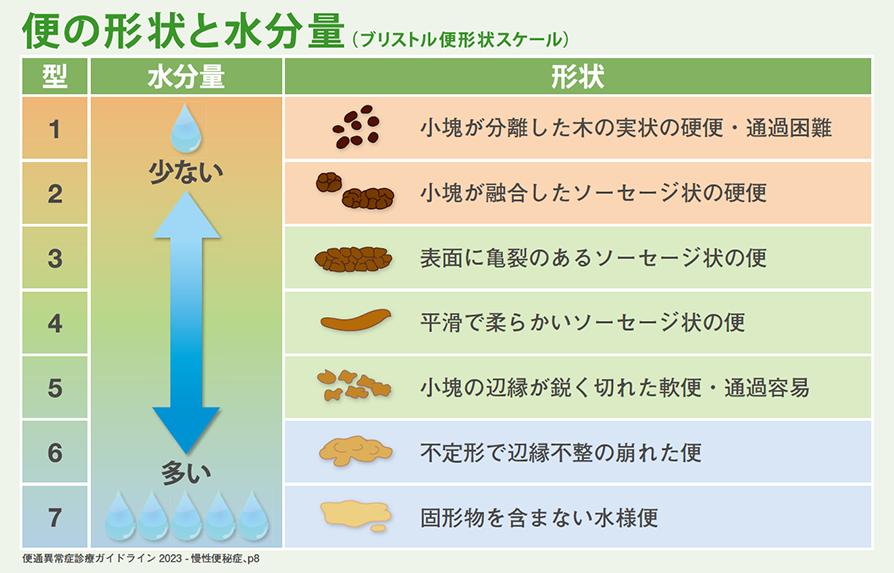

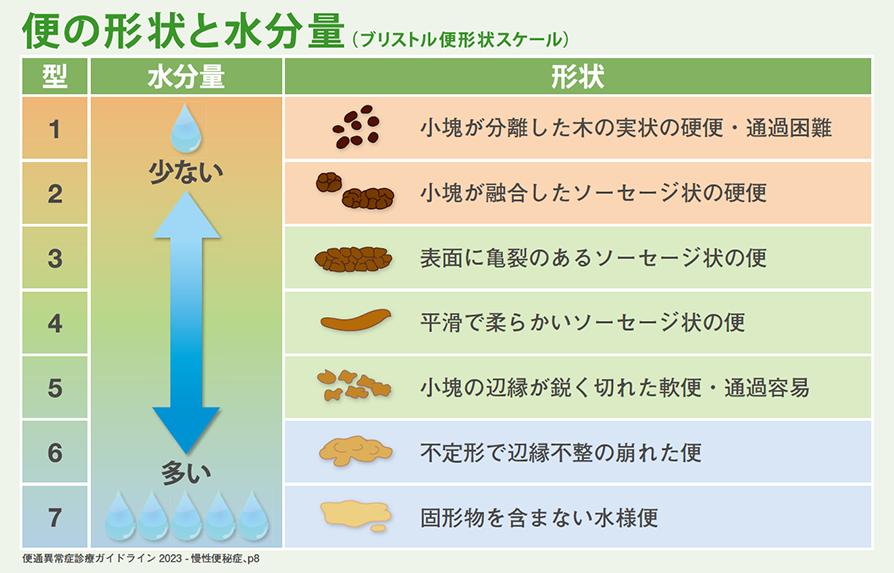

たとえば、慢性便秘症の場合、便の回数や形状をヒアリングします。便形状については、ブリストル便形状スケールが活用できます。ブリストル便形状スケールの7段階の形状を意識し、「便の状態はどんな感じですか?」「コロコロですか?」「緩めですか?」など、患者さんにわかりやすい言葉で確認しましょう。

※ブリストル便形状スケールは、タイプ3~5が正常便とされており1)、特にタイプ4が理想とされています2)。

- 1) 味村 俊樹 他. 日本大腸肛門病会誌. 2019; 72(10): 583-599.

- 2) Ohkubo H, et al. Digestion. 2021; 102 (2): 147‒154.

ヒアリングの結果、患者さんから効果が不十分であることや、

副作用が現れているといった情報が得られた場合、

医師に処方の内容を確認するため、疑義照会を行います。

疑義照会では、患者さんにその必要性を説明し、理解を得たうえで行うことが大切です。

こんな患者さんいませんか?

疑義照会に消極的な患者さん

患者さんの中には、疑義照会に対して

消極的な方もいます。

こうした患者さんには、どのように

対応すればよいのでしょうか?

① 疑義照会に消極的な理由を確認する

まず大切なことは、抵抗を感じている理由を確認することです。たとえば、「疑義照会をすることで医師との関係性を崩してしまうのでは」と心配しているケースや、「前回の疑義照会で長時間待たされた」という経験があるケースなど、その理由はさまざまです。

そのため、「嫌なんですね、分かりました」とただ受け入れるのではなく、それぞれの理由を把握することが大切です。

② 患者さんへの共感を示し、理由に応じた説明を行う

理由を伺った後は、患者さんの気持ちに寄り添うことが大切です。たとえば、前回の疑義照会で長時間待たされたことを理由に疑義照会に抵抗を感じている患者さんの場合、「前回は長くお待たせしてしまったのですね」「お急ぎですよね」と、患者さんの立場に立って、共感を示しましょう。こうした姿勢によって、患者さんが自分の話を理解してもらえていると感じ、安心や信頼につながり、次のアクションを受け入れやすくなります。

そのうえで、患者さんの安全を守るために疑義照会が必要であることを丁寧に説明し、理解を促しましょう。その際、「10分だけお待ちいただけませんか」というように、具体的な時間を伝えることで、「何分待たされるかわからない」という、患者さんの不安を軽減できます。

次回は、

疑義照会を行う際の

コミュニケーションのコツ

についてご紹介します。

服薬指導と疑義照会のポイント第2回 疑義照会のコツはこちら