ご監修:

薬剤師/医療接遇コミュニケーション コンサルタント村尾 孝子先生

第2回疑義照会のコツ

疑義照会は、患者さんの安全を守るため、薬剤師にとって欠かせない業務のひとつです。

しかし、「忙しい時間に電話をかけ、医師に怒られたことがある」

「電話で要点をうまく伝えるのが苦手」などの理由から、

苦手意識を持っている先生もいるのではないでしょうか?

今回は、疑義照会を円滑に行うためのポイントや注意点について、

シチュエーション例も踏まえてご紹介します。

シチュエーション例

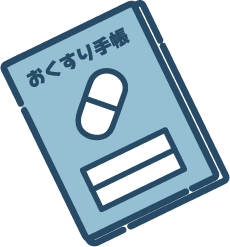

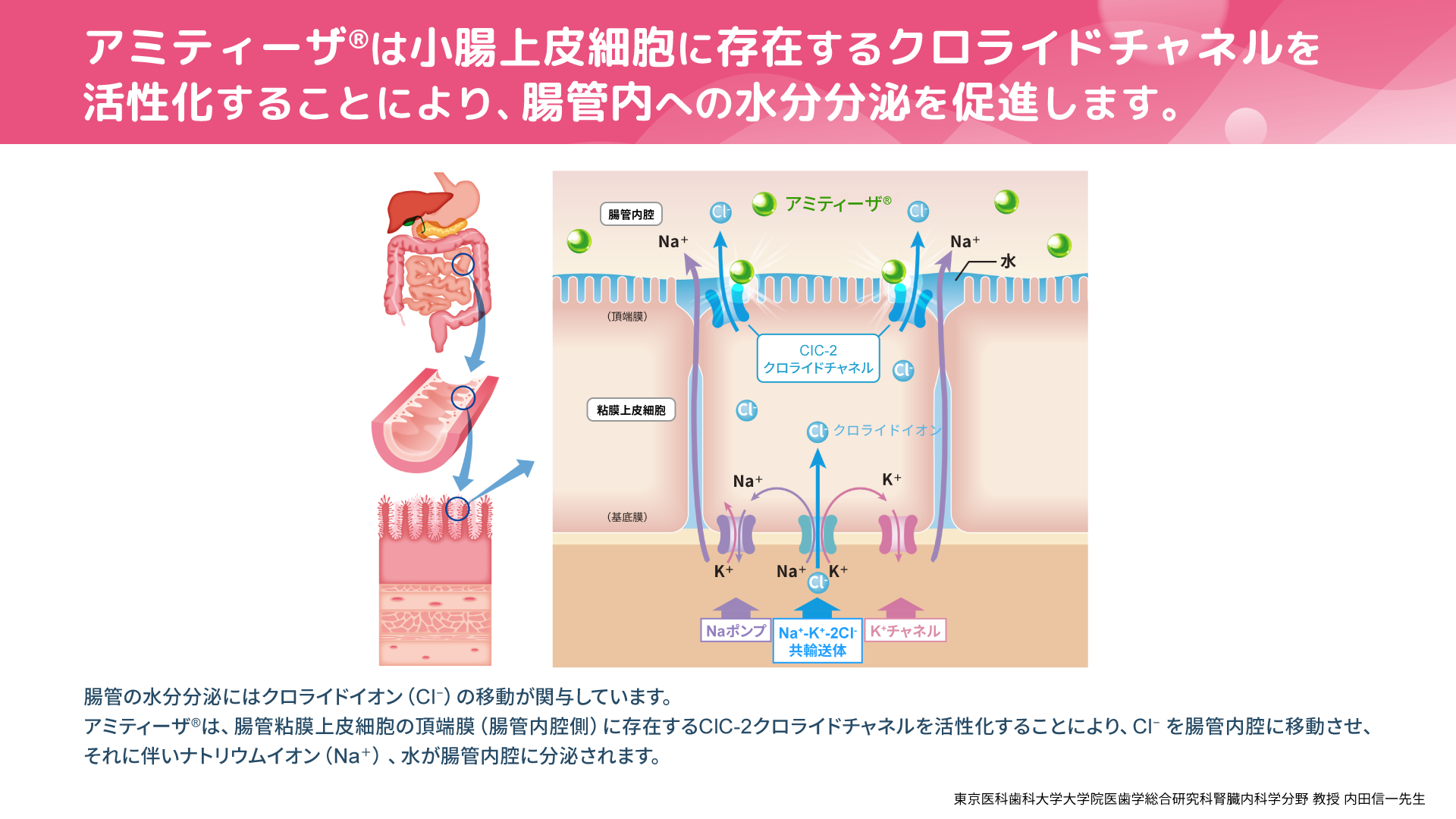

腎機能の高度低下(eGFR 15.0mL/min/1.73m2)がみられる

慢性便秘症患者さんに対し、アミティーザ®24μgカプセル1日2回が処方されている。

アミティーザ®の電子添文を確認すると、「重度の腎機能障害のある患者では、

患者の状態や症状により1回24μgを1日1回から開始するなど、

慎重に投与すること」と記載されている。

薬剤師Aは疑義照会が苦手だが、このまま処方して良いか医師へ疑義照会をすることに…

疑義照会の準備

疑義照会では、問い合わせ内容を簡潔かつ分かりやすく伝えるため、事前の準備が大切です。

このセクションでは、準備のポイントをご紹介します。

問い合わせ内容や資料を

すぐに確認できるよう、

準備しましょう

疑義照会では患者さんを待たせている状況を踏まえ、速やかに対応できるよう、次のような準備が大切です。

① 問い合わせ内容の要点をメモにまとめる

問い合わせ内容に関わる検査値や合併症、現在の処方内容などの患者情報に加え、処方変更の要否など必ず確認したい内容を箇条書きでまとめましょう。これにより、疑義照会の際、落ち着いて問い合わせができ、簡潔でスムーズな対応につながります。

② 電子添文などの参考資料を手元に用意する

問い合わせ内容の根拠となる情報をすぐに確認できるよう、手元に用意しましょう。特に、患者さんの状態に適した用量や投与方法を確認できる資料を準備しておくと、医師の判断を円滑にサポートできます。

③ 医師からの質問を想定し、代替薬や投与量の候補を整理する

処方変更の可能性がある場合、代替薬の候補や適切な投与量について意見を求められることもあります。そのため、想定される薬剤や投与量に関する情報を整理し、資料を用意しておくことが大切です。また、服用歴などの患者情報もまとめておくと、慌てることなく対応できます。これにより、意見を求められた場合にも的確に回答でき、医師からの信頼につながります。

今回のケースの場合、①腎機能値(eGFR

15.0mL/min/1.73m2)、②アミティーザ®の電子添文、③他の慢性便秘症治療薬のリスト、の3点を素早く準備すると効果的です。

さらに、医師が診察時に聞き取れていない情報を補完できると疑義照会がよりスムーズになります。たとえば、慢性便秘症の場合、排便回数や、便の形状、便秘症状に関連する他の原因の有無などの情報が有用だと考えられます。

疑義照会の実施

疑義照会では、多くの場合が電話でのやり取りとなります。

そのため、対面と異なり表情やジェスチャーが伝わらない分、

言葉選びや伝え方に注意することが大切です。

このセクションでは、疑義照会を円滑に進めるためのポイントをご紹介します。

医師の状況を配慮した

言葉選びや伝え方、

姿勢を意識しましょう

疑義照会を行う際には、医師の診察状況などに配慮し、次のような点を意識してコミュニケーションをとることが大切です。

① クッション言葉を活用する

診療の合間に対応している医師が多いため、忙しい状況を考慮した伝え方が大切です。そのため、クッション言葉を活用し、「お忙しいところ恐れ入ります」「お時間をいただきありがとうございます」など、感謝や配慮を示す表現を添えることで、円滑なやり取りにつながります。

② 医師の処方を指摘するのではなく、「確認」「お伺い」をする姿勢を意識する

処方の誤りを指摘するのではなく、確認する姿勢で問い合わせを行うことが大切です。たとえば、「患者様は、○○という状況ですが、いかがしましょうか?」「このままでよろしいでしょうか?」というように、問いかける姿勢でお伺いすることで、医師の判断を尊重しながら処方意図を確認することができます。

さらに、疑義照会では医師だけでなく、患者さんの不安や負担にも配慮することが大切です。患者さんにお待ちいただく場合には、「お時間大丈夫ですか?」「何分くらいお待ちいただけますか?」というように、一言添えて待ち時間の目安を伝えることで、スムーズな対応につながります。

疑義照会をしやすくするためには

疑義照会をしやすくするためには、日頃から医師との信頼関係を構築することが大切です。

そのための方法として、医師と対面で話す機会をつくることが挙げられます。もし、面会が難しい環境の場合は、病院が開催する勉強会や薬剤の説明会などに積極的に参加し、医師とコミュニケーションをとる機会を増やすと良いでしょう。

また、トレーシングレポートを活用することも有用です。疑義照会を行った患者さんの経過や、疑義照会を要するほどではないものの医師に共有すべき情報がある場合、トレーシングレポートを活用して積極的に共有することで、医師との信頼関係の構築につながります。

最後に

医師とのコミュニケーションでは、伝え方や言葉選びを工夫することで、より良好な関係につながります。特に疑義照会では、医師とのやり取りに悩む場面もあるかもしれませんが、医師や患者さんの役に立ちたいという気持ちを持つことが大切です。そのうえで、相手を思いやった対応や、トレーシングレポートを活用した情報共有などを、少しずつ積み重ねることで、円滑なコミュニケーションにつながり、さらなる信頼関係が構築できるのではないでしょうか。

服薬指導と疑義照会のポイント第1回 服薬指導のコツはこちら